Una lección especial de verdad, con una literatura antigua abundante y auténtica. Basta citar la Vida de San Antonio Abad, muerto el año 356, escrita por su discípulo y obispo de Alejandría, el gran San Atanasio. Y muchos más.

Con el edicto de Constantino el año 313 habían acabado las Persecuciones Romanas y con Teodosio el Grande, antes de morir en el 395, quedaba el paganismo fuera de ley en todo el Imperio. La Iglesia, como es natural, se extendió mucho por todas partes. Pero, ¿qué pasaba con la vida cristiana? ¿Se mantenían el fervor y la pureza anteriores? No, por desgracia. Cristianos que aflojaban en su virtud; neoconvertidos, por conveniencias; clérigos, que se volvían palaciegos; herejías, que arrancaban a muchos su fe…

Pero, ¿quiere decir esto que en la Iglesia ya no había heroísmos, que los cristianos se habían vuelto unos vulgares? ¡Ni mucho menos! Y como prueba presentamos aquí un solo argumento: los anacoretas, primeros monjes y las vírgenes cristianas.

A partir de la paz de la Iglesia, se dio el fenómeno inexplicable de los muchos miles y miles de cristianos que con vida solitaria y de penitencia sin igual llenaron los desiertos de Egipto, Palestina, Siria y Capadocia del Asia Menor. El heroísmo de los Mártires sería suplido por el heroísmo de una vida retirada totalmente del mundo, en pobreza absoluta, en castidad perfecta, en trabajo continuo, en penitencia hasta exagerada, en oración constante, con pureza intachable, expresada así: “La vida monástica es una vida angélica”.

Llegar a esa pureza no era cosa de un día ni de hombres o mujeres ilusos. Durante años habían de luchar consigo mismos, hasta que la gracia del Espíritu Santo los elevaba a las mayores alturas de la vida mística. Así lo explicó el Abad Isaías, uno de aquellos grandes maestros de la vida espiritual del desierto:

“En el camino de la virtud existen caídas, enemigos, progreso, abundancia, mediocridad, pobreza, tristeza, alegría, pena, avances, violencia. Estamos viajando hasta que llegamos al reposo… Al final, uno se ve libre de todas estas cosas. No se tiene necesidad de nada. Uno está en Dios, y Dios en él”.

Después de tantas luchas consigo mismo, de tantas tentaciones y de ataques del mismo demonio, como los de San Antonio, que fueron famosos, el monje o la virgen adquirían una paz y unión con Dios que parecían estar ya en la bienaventuranza del Cielo.

Efecto de la debilidad humana, se cometían faltas, que se castigaban seriamente. Entre los pacomianos, había una palmera de la que colgaba el látigo. Al que cometía faltas notables, se le ataba al árbol, y desnudo de cintura arriba recibía los golpes correspondientes a la gravedad de la falta.

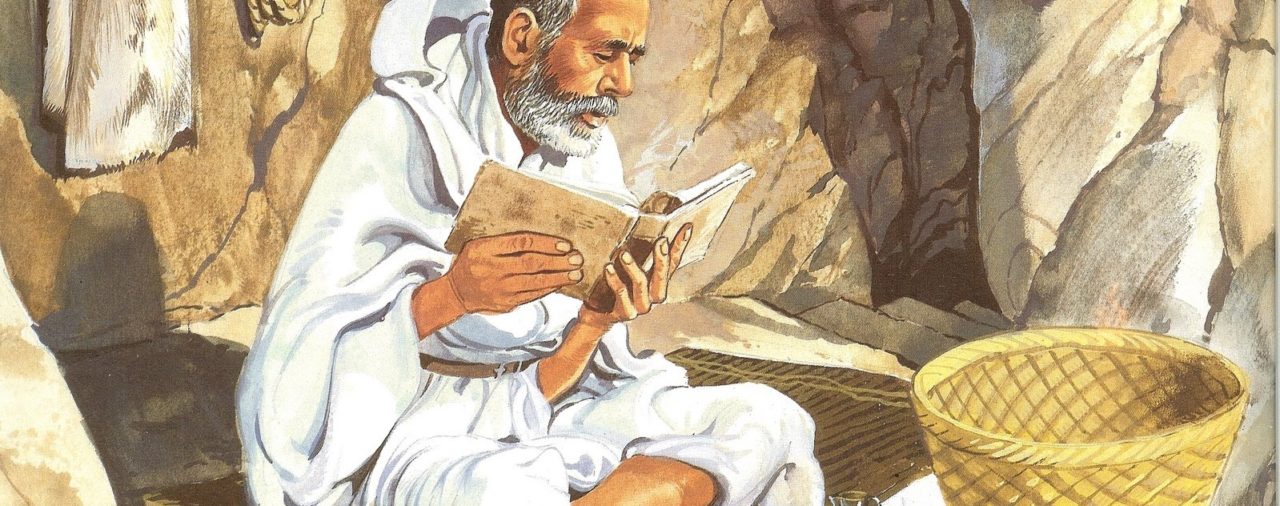

El anacoreta se internaba muy adentro del desierto, que no era el arenal, sino la estepa y tierras cultivables. Pero también había muchos que se instalaban en las cercanías de las grandes ciudades, aunque en soledad total. Cada uno vivía en su propia celda, una casucha que carecía de lo más elemental para la vida, pues todo el ajuar ─narra el famoso Casiano que lo vio, y que después llevó el monacato al sur de Francia─ constaba de una estera para dormir, una jarra para el agua, un canastillo para el pan, una alcuza de aceite, un puñado de sal, lo cual con algunas hierbas o fruta constituía todo el alimento del monje, y algunos códices si el monje sabía leer. Con el tiempo, cambió la forma de la casa. Tenía piezas muy pequeñas, pero distintas: taller, oratorio, dormitorio, cocina, almacén y letrina.

Pronto se formaron colonias, con las casas cercanas una a la otra, y se multiplicaron después por muchas más, hasta formar grandes extensiones, que hicieron exclamar a San Atanasio: “Había tabernáculos llenos de coros divinos de hombres que cantaban salmos, estudiaban, ayunaban, oraban, gozosos en la esperanza de los bienes venideros y trabajando para hacer limosnas… Viendo las cabañas de los monjes, no se podía menos de exclamar: ¡Qué bellas son tus tiendas, oh Jacob! ¡Qué bellos tus tabernáculos, Israel!”.

Los monjes, casi en su totalidad, eran laicos, y, para los Sacramentos, las colonias tenían un presbítero que les dejaba la Eucaristía después de la Liturgia dominical. Además, cada colonia tenía como un Padre Abad, un monje anciano y muy experimentado, que servía de consejero y de guía espiritual para todos. En Nitria se levantaban a medianoche, normalmente por grupos, para orar. Al amanecer empezaban el trabajo manual. Al mediodía, una breve siesta. Hacia las tres de la tarde, la única comida del día, aunque los más austeros la retrasaban hasta las seis.

San Jerónimo, que antes de ser el gran traductor de la Biblia por orden del Papa San Dámaso había sido monje, pudo escribir con añoranza: “Para mí la ciudad es una cárcel, y la soledad un paraíso”. San Jerónimo fue un gran formador de vírgenes consagradas.

“Para hacer limosnas”. ¿Hemos caído en la cuenta de esta expresión de San Atanasio? Y es que el trabajo era algo esencial en la vida monástica. Porque el trabajo era un deber del hombre, una imitación de Jesucristo y un ejercicio de penitencia. El monje trabajaba siempre, alternando y uniendo la oración con el hacer esteras, componer canastas de junco y palma, tejer cuerdas o trabajar la tierra. Se vendían en las ciudades los productos, se sacaba lo justo para la vida austera del monje, y todo lo demás se repartía entre los pobres. A un anciano le preguntaron: ‘¿Qué hay que hacer para salvarse?’… El siguió tejiendo las palmas sin levantar los ojos de su trabajo, y contestó: ‘Lo que están viendo’.

Y a todo esto, ¿cuántos eran los monjes y las vírgenes consagradas? En las colonias bajo la dirección de San Antonio se contaron hasta 6.000 monjes, escribe San Atanasio. En el famoso desierto de Nitria, al sur de Alejandría, se instaló el célebre monje Ammón. Casado, vivió en continencia con su esposa, hasta que los dos, de mutuo acuerdo, abrazaron la vida eremítica. Ammón reunió tal cantidad de monjes que poblaron aquel desierto inhóspito. San Antonio admiró y quiso mucho a Ammón, al que le hizo una visita que se hizo célebre. Los monjes ammonitas se contaron hasta 5.000, y los del centro monástico Las Celdas, del mismo Ammón, pronto llegaron a los 600.

Los monjes de San Pacomio, un militar convertido, vivían la misma pobreza de todos, pero no a nivel sólo personal sino comunitario, sujeto a la obediencia de un Superior, y bajo un reglamento obligatorio. El monje de Pacomio no podía dar, prestar, recibir, destruir ni cambiar nada sin permiso. San Pacomio murió el año 346 y sus monjes, unos 3.000 entonces, llegaron después a los 5.000 y quizá a los 7.000 o más. En las afueras de Alejandría se fundaron varios monasterios de Pacomio que llegaron a albergar hasta 2.000 monjes.

¿Y las vírgenes consagradas? Tenían también sus colonias a lo largo del Nilo, y, como es natural, mucho más unidas las monjas que los solitarios anacoretas. El obispo de Oxyrinto asegura que tenía bajo su jurisdicción, además de unos 10.000 monjes, a 20.000 vírgenes entregadas a Dios. ¡Qué cifras! Y nada decimos de los monjes que se instalaron en Palestina, en Siria y, sobre todo, en Capadocia del Asia Menor bajo la dirección y Regla de su fundador San Basilio el Grande y de su amigo, Obispo y Doctor, San Gregorio Nacianceno.

Podríamos pensar que el monje, retirado totalmente del mundo, era ajeno a la vida de los hombres. Sería una gran equivocación. Las personalidades más destacadas acudían en plan de consejo a los más venerables. Muchos seglares acudían en busca de dirección espiritual. Otros, sin más, para contemplar a aquellos hombres y mujeres y edificarse de su vida. Las visitas en las colonias, solamente se podían hacer de las tres a las seis de la tarde. ¡No se desentendían del mundo! Tenemos el caso de San Antonio Abad, que, dejando su inquebrantable soledad, se presentó en la persecución de Maximino Daia, año 312, ante los tribunales de Alejandría animando a los cristianos a morir valientemente por su fe. Y volvió otra vez a Alejandría para defender como un titán la verdadera fe contra los arrianos.

Se conservan muchos “apotegmas”, hasta 1.600, sentencias muy breves de los Padres del desierto con que los venerables ancianos educaban a los jóvenes o a los mismos formadores. Sobre el decir y no hacer, dijo el Abad Pastor: “El que enseña una cosa y no hace lo que enseña, se parece a un pozo que sacia y limpia a los demás y no puede lavarse a sí mismo. Todas las impurezas e inmundicias se quedan en él”. No decía nada…

Como aquel viejo al nuevo Superior: “Sea para ellos un modelo, no un legislador”. Ya estaba dicho todo…

A un anciano: -¿Qué hace para no estar nunca desanimado? -Espero la muerte cada día.

Sobre la oración: “El que ama a Dios, habla continuamente con él”. Ni todo un libro…

Y nada digamos de tantas historias encantadoras que se cuentan de los Padres del desierto. Aquel joven: -¿Qué debo hacer para alcanzar del todo a Dios?… El santo varón lo invita a ir al río, lo mete en él hasta el fondo, sujetándole la cabeza bajo el agua, mientras el muchacho forcejea para salir y respirar. -¿Qué es lo que querías? -¡Aire, aire, aire! -Pues haz esto: respira continuamente a Dios, Dios, Dios…

O esta otra. Dos ancianos pasaban por el desierto de Scitia y oyen los gemidos salidos de una caverna. Entran y hallan a una virgen ya bien entrada en edad, solita y enferma. -¿Qué te pasa? -Hace treinta y ocho años que vivo sola en esta cueva sirviendo a Cristo, y nunca he visto aquí a un hombre. Dios los ha mandado para que entierren mi cuerpo…. Cierra los ojos, muere en paz, y los visitantes enterraron aquel cuerpo santo dando gracias a Dios.

Habían cesado los mártires en el siglo cuarto, pero los héroes de la Iglesia continuaban dando un testimonio cristiano de santidad excelsa y en cantidad asombrosa.